A una certa età, tutti i laici sinceri si interessano di quello che ha da dire la sapienza e la mistica – nelle sue infinite forme: la sapienza amorosa cristiana, la cabbala, il rigoroso pensiero buddhista, lo sciamanesimo americano, il sufismo, i veda. Non è, come potrebbe sembrare, che si nasce incendiari e si muore pompieri, tutto al contrario: a un certo punto ci si accorge che l’approccio più o meno scientifico che un laico applica alle cose della vita e del mondo si ritrova, anche se con un linguaggio diverso, e applicato a un oggetto particolarissimo come lo spirito, nella sapienza e nella mistica. Per esempio – e me ne sono accorto tardissimo – la libido freudiana, quella che gli sciamani messicani chiamano energia, e lo spirito santo, sono, sospetto, la stessa cosa.

Ci sono però tante altre parti in una religione, oltre alla sapienza: l’etica – e di quella un laico può fare benissimo a meno, perché ha la sua – la teologia, che è l’equivalente della filosofia; ma temo ci sia anchequalcosa che non capisco, che va al di là della sapienza; del resto per il vedismo la realtà ultima non è lo spirito (atem) ma qualcosa di indefinibile (brahman)

domenica 1 febbraio 2009

Scienza e religione

Ogni persona sensata sa che c’è una divisione dei campi tra scienza e religione – la scienza si occupa della materia, la religione dello spirito. Lo scenziato che valica il limite diventa una scientista, cioè uno che fa della scienza una religione, il che è un tradimento dello spirito scettico e materialista della scienza; il religioso che valica il limite, mischia le cose dello spirito con le cose della materia, che è il contrario di qualsiasi religione. Tutti e due sono poi destinati al fallimento, perché i loro strumenti sono stati sviluppati per occuparsi dei campi rispettivi, e non per quelli dell’altro.

Ci si dimentica però spesso che questa suddivisione dei compiti non nasce da motivazioni inerenti al metodo scientifico e al metodo religioso, ma dal fatto che, quando la scienza nacque, nel XVII secolo, chi avesse travalicato i confini sarebbe finito sul rogo, come accadde a Giordano Bruno – a dire il vero i preti avrebbero preferito che la scienza non nascesse proprio, ma fecero di necessità virtù anche in vista dei vantaggi pratici che la scienza prometteva. Più tardi, durante l’illuminismo e nel XIX secolo, quando il potere della religione andò notevolmente indebolendosi, gli scienziati e i laici fecero un’operazione che - pensavano - avrebbe fatto recuperare loro le posizioni che la religione aveva mantenuto così salde nel XVII secolo: negarono l’esistenza dello spirito. E ancora a questo punto siamo – ateismo o agnosticismo, parole di per sé quanto mai vaghe, per un moderno significano grosso modo che non esiste lo spirito.

Per quanto riguarda me, da giovane non mi sono mai posto il problema, fedele alla massima di Wittgestein che di ciò di cui non si può parlare bisogna tacere; verso i trent’anni, però, un po’ pià esperto delle cose della vita e degli uomini, mi sono accorto che – se l’anima immortale dubito fortemente che esista, e spero di non essere smentito quando sarà il momento – lo spirito esiste eccome, ed è qualcosa che si percepisce; tra l’altro, corrisponde probabilmente con quello che Freud chiama libido. Ora, non ci sono motivi per cui lo spirito non debba essere indagato con metodo scientifico, purché si riconosca che esiste e che è un oggetto di ricerca a sé, e non si tentino scorciatoie riduzionistiche – al riduzionismo si arriva, non si parte dal riduzionismo, la meccanica statistica, che riduce la termodinamica a meccanica newtoniana, è stata inventata dopo la termodinamica, la più fenomenologica delle parti della fisica. Anzi, da quel che ho capito, la mistica e la sapienza sono uno studio dello spirito che adotta un criterio assai simile a quello scientifico. Se ne stanno accorgendo i neurologi, che scoprono ogni giorno corrispondenze tra le loro scoperte e la sapienza orientale.

Ci si dimentica però spesso che questa suddivisione dei compiti non nasce da motivazioni inerenti al metodo scientifico e al metodo religioso, ma dal fatto che, quando la scienza nacque, nel XVII secolo, chi avesse travalicato i confini sarebbe finito sul rogo, come accadde a Giordano Bruno – a dire il vero i preti avrebbero preferito che la scienza non nascesse proprio, ma fecero di necessità virtù anche in vista dei vantaggi pratici che la scienza prometteva. Più tardi, durante l’illuminismo e nel XIX secolo, quando il potere della religione andò notevolmente indebolendosi, gli scienziati e i laici fecero un’operazione che - pensavano - avrebbe fatto recuperare loro le posizioni che la religione aveva mantenuto così salde nel XVII secolo: negarono l’esistenza dello spirito. E ancora a questo punto siamo – ateismo o agnosticismo, parole di per sé quanto mai vaghe, per un moderno significano grosso modo che non esiste lo spirito.

Per quanto riguarda me, da giovane non mi sono mai posto il problema, fedele alla massima di Wittgestein che di ciò di cui non si può parlare bisogna tacere; verso i trent’anni, però, un po’ pià esperto delle cose della vita e degli uomini, mi sono accorto che – se l’anima immortale dubito fortemente che esista, e spero di non essere smentito quando sarà il momento – lo spirito esiste eccome, ed è qualcosa che si percepisce; tra l’altro, corrisponde probabilmente con quello che Freud chiama libido. Ora, non ci sono motivi per cui lo spirito non debba essere indagato con metodo scientifico, purché si riconosca che esiste e che è un oggetto di ricerca a sé, e non si tentino scorciatoie riduzionistiche – al riduzionismo si arriva, non si parte dal riduzionismo, la meccanica statistica, che riduce la termodinamica a meccanica newtoniana, è stata inventata dopo la termodinamica, la più fenomenologica delle parti della fisica. Anzi, da quel che ho capito, la mistica e la sapienza sono uno studio dello spirito che adotta un criterio assai simile a quello scientifico. Se ne stanno accorgendo i neurologi, che scoprono ogni giorno corrispondenze tra le loro scoperte e la sapienza orientale.

Etichette:

Bruno,

Freud,

Galileo,

illuminismo,

limite,

materia,

neurologia,

positivismo,

religione,

riduzionismo,

sapienza,

scienza,

spirito

Limite

Il concetto di limite sta alle fondamenta stesse della scienza. Le idee chiare e distinte – quelle che distinguono la scienza dalle idee nebulose e vaghe dei discorsi non scientifici – sono proprio quelle ben delimitate – in matematica la prima cosa che si deve sapere di una funzione è il suo campo di esistenza i suoi limiti. Al contrario, i discorsi non scientifici – esoterici, mistici, ecc. – ricercano una conoscenza senza limiti. La bacchetta magica è quella che permette di fare tutto, mentre la scienza usa uno strumento diverso per ogni problema.

L’esistenza di limiti, tuttavia, fa nascere automaticamente il desiderio di superarli – in genere quando si incontra un ostacolo invalicabile si cerca un’altra strada per aggirarlo, e questo è quello che storicamente la scienza ha fatto quasi sempre. Inventando una nuova strada dopo l’altra, la scienza – sotto sotto – spera di coprire l’intero spazio infinito del mondo. Ma è possibile coprire questo spazio infinito con una sovrapposizione di conoscenze limitate? Non lo sappiamo, ma ho il sospetto – ed è un sospetto che mi nasce da alcuni problemi matematici, in particolare topologici, come il fatto che non si può coprire una sfera con una serie di piani – che non sia possibile: rimarrebbe allora spazio per la religione.

L’esistenza di limiti, tuttavia, fa nascere automaticamente il desiderio di superarli – in genere quando si incontra un ostacolo invalicabile si cerca un’altra strada per aggirarlo, e questo è quello che storicamente la scienza ha fatto quasi sempre. Inventando una nuova strada dopo l’altra, la scienza – sotto sotto – spera di coprire l’intero spazio infinito del mondo. Ma è possibile coprire questo spazio infinito con una sovrapposizione di conoscenze limitate? Non lo sappiamo, ma ho il sospetto – ed è un sospetto che mi nasce da alcuni problemi matematici, in particolare topologici, come il fatto che non si può coprire una sfera con una serie di piani – che non sia possibile: rimarrebbe allora spazio per la religione.

Etichette:

bacchetta magica,

Cartesio,

conoscenza,

idee chiare e distinte,

limite,

religione,

scienza,

topologia

Astrologia /II

Dicevo prima che l’astrologia, probabilmente consiste nella scomposizione del corso tortuoso della vita in una serie di cicli – un po’ come l’analisi di Fourier scompone una funzione in una somma di seni e coseni – e che le orbite dei pianeti, lungi dell’esercitare un influsso diretto sugli uomini, sono ninet’altro che grandi “orologi” che servono per calcolare i tempi di questi cicli – Jung parlava di sincronicità. Del resto anche l’astronomia tolemaica, che non è stata distinta dall’astrologia fino a dopo Keplero, si basava (nella forma originale e non in quella divulgativa scolastica), sulla sovrapposizione di cicli ed epicicli.

Ora, l’astrologia – tutte le astrologie, quella vedica, occidentale, maya - assume cicli perfettamente regolari e omogenei. I pianeti furono scelti - al posto per esempio della fioritura degli alberi - perché il loro moto è perfettamente regolare e omogeneo, e non sottoposto a bizzarrie imprevedibili; ma sappiamo da quattro secoli che invece i pianeti rallentano quando sono lontani dal sole e accelerano quando sono vicini, e seguono un’orbita “brutta” come un’ellisse. D’altra parte, cosa ci impedisce di pensare che i cicli della vita non subiscano rallentamente e accelerazioni, che scombinaano il preciso orologio stabilito dal tema natale? Credo del resto che il problema possa essere stato percepito dagli stessi astrologi, in quanto esistono diversi tipi di dominazione - che consiste nel suddivide i ciclo del sole in intevalli - e alcuni prevedono intervalli diseguali, che è esattamente quello che avrebbe fatto un astrologo che conoscesse le leggi di Keplero. Sarebbe insomma divertente inventare un’astrologia kepleriana. Se poi si potesse inventare un’astrologia newtoniana, e addirittura un’astrologia einsteiniana, sarebbe ancora più divertente – sempre che non esistano già, i filosofi hanno pensato più cose di quante ce ne siano in cielo e in terra.

Ora, l’astrologia – tutte le astrologie, quella vedica, occidentale, maya - assume cicli perfettamente regolari e omogenei. I pianeti furono scelti - al posto per esempio della fioritura degli alberi - perché il loro moto è perfettamente regolare e omogeneo, e non sottoposto a bizzarrie imprevedibili; ma sappiamo da quattro secoli che invece i pianeti rallentano quando sono lontani dal sole e accelerano quando sono vicini, e seguono un’orbita “brutta” come un’ellisse. D’altra parte, cosa ci impedisce di pensare che i cicli della vita non subiscano rallentamente e accelerazioni, che scombinaano il preciso orologio stabilito dal tema natale? Credo del resto che il problema possa essere stato percepito dagli stessi astrologi, in quanto esistono diversi tipi di dominazione - che consiste nel suddivide i ciclo del sole in intevalli - e alcuni prevedono intervalli diseguali, che è esattamente quello che avrebbe fatto un astrologo che conoscesse le leggi di Keplero. Sarebbe insomma divertente inventare un’astrologia kepleriana. Se poi si potesse inventare un’astrologia newtoniana, e addirittura un’astrologia einsteiniana, sarebbe ancora più divertente – sempre che non esistano già, i filosofi hanno pensato più cose di quante ce ne siano in cielo e in terra.

Etichette:

astrologia,

cicli,

dominazione,

Keplero,

pianeti,

serie di Fourier,

tema natale,

Tolomeo

Astrologia

Spesso sorprende come alcuni aspetti dell'astrologia trovino conferma nei fatti; per esempio, la psicologia di una persona spesso corrisponde bene con il suo segno zodiacale; io stesso ho provato a seguire l'oroscopo per il mio segno, e ho trovato una certa corrispondenza. Sembra incredibile che un pianeta remotissimo come Saturno possa influire sulla vita di una persona direttamente; se pensiamo che però la vita ha certamente almeno in parte un andamento ciclico, potrebbe darsi che i pianeti potrebbero in realtà rappresentare degli orologi con periodo più o meno lungo con cui gli astrologi, in mancanza di strumenti tecnologici, misuravano le fasi dei cicli della vita. Jung parlava di "sincronicità" a proposito dell'astrologia, e l'astrologia, che fino al 1600 non si distingueva dall'astronomia, è nata proprio per misurare il tempo, per elaborare calendari e orologi. Inoltre esistono varie astrologie, tra cui alcune, come quella Maya, basate su cicli completamente diversi da quelli occidentali.

In effetti, l'oroscopo consiste in sostanza nella somma di cicli in fase più o meno avanzata; è curiosa la somiglianza con il teorema di Fourier, che afferma che (quasi) ogni funzione può essere approssimata da somme di seni e coseni (cioè di funzioni cicliche dette armoniche). Questo potrebbe significare che i cicli sono arbitrari, e che un numero sufficiente di cicli scelti più o meno a caso può approssimare qualsiasi tortuoso andamento; ma non potrebbe darsi che gli astrologi abbiano individuato almeno alcune delle armoniche fondamentali della vita?.

Etichette:

armonica,

astrologia,

cicli,

Jung,

serie di Fourier

sabato 17 gennaio 2009

Contratto sociale

Desta e sinistra si riducono in ultima analisi nel ritenere che l’uomo sia di natura cattiva oppure buona – la differenza tra Hobbes e Rousseau. Vista così, dato che l’uomo è sia buono che cattivo, non ha nessun significato oggettivo ma solamente soggettivo, cioè psicologico: alcune persone hanno una psicologia di destra, altre di sinistra, e questo spiega perché tante elezioni negli ultimi anni sono finite in parità – le psicologie sono, probabilmente, distribuite in modo casuale tra le persone.

Hobbes e Rousseau concordano sul fatto che la società nasce da un patto in cui si stabiliscono obblighi reciproci tra i cittadini: nel caso di Hobbes, però, esistono solo obblighi, mentre nel caso di Rousseau esistono solo diritti. Dato che ciascun obbligo comporta un diritto, e viceversa – cosa che gli italiani, attardati in una fase di sviluppo sociale premoderno, non hanno capito – anche in questo caso la discordanza è puramente psicologica: la conquista scientifica di questi autori è stata nel vedere la società non come qualcosa di naturale ma come un contratto.

Hobbes e Rousseau concordano sul fatto che la società nasce da un patto in cui si stabiliscono obblighi reciproci tra i cittadini: nel caso di Hobbes, però, esistono solo obblighi, mentre nel caso di Rousseau esistono solo diritti. Dato che ciascun obbligo comporta un diritto, e viceversa – cosa che gli italiani, attardati in una fase di sviluppo sociale premoderno, non hanno capito – anche in questo caso la discordanza è puramente psicologica: la conquista scientifica di questi autori è stata nel vedere la società non come qualcosa di naturale ma come un contratto.

mercoledì 14 gennaio 2009

Déflation

La crise financière, en Italie, a porté à un baissement des prix - une déflation. Cela a dommagé les vendeurs, mais a partiellement avantagé les consommeurs - un curieux renversement du fluxe de monnaie des revenues plus baisses aux revenues plus hautes qu'il y eu en occasion de la conversion à l'euro.

Etichette:

crise,

déflation,

depenses publiques,

euro,

inflation

lunedì 12 gennaio 2009

Onda

I ragazzi della generazione dell’Onda sono cresciuti con pochi contatti con gli altri bambini, che sono diventati pochi, ma immersi nella rete. Passano gran parte dei loro pomeriggi chattando, e delle loro mattinate e sere a scambiarsi messaggini. Questo modo di comunicare è assai diverso da quello a cui sono abituati i più vecchi: nei messaggi delle chat e del telefonino non viene trasmessa infatti il profluvio di informazione non verbale che riceviamo quando parliamo a quattr’occhi o anche al telefono. Quando ci parliamo, gran parte del significato, cioè cosa realmente sta pensando l’altro, viene infatti trasmesso in modo intuitivo e immediato da piccoli movimenti del viso o dal tono della voce; nei messaggi occorre ricostruire il significato con un ragionamento: “se A ha detto questo, e sta a casa, allora significa x, ma se sta dall’amico, significa y”. Al di là di questo, messenger insegna un sofisticato galateo sociale. Una persona invadente (che si “accolla”) o indelicata può, nella comunicazione a voce, compensare la sua invadenza con la simpatia o con il carisma, che sono fenomeni ampiamente non verbali; su messenger appare solo un rompiscatole e un maleducato, e viene presto sconnesso, in modo da dover imparare a contenere la sua invadenza. A conoscerli un po’, i ragazzi hanno grosse difficoltà nei rapporti diretti tra di loro e con i più grandi, mentre mostrano una grande sottigliezza nel ricostruire i contesti sociali. Si tratta, a ben vedere, di qualcosa di simile alla schizofrenia (forse la gioiosa schizofrenia di Deleuze?); lo schizofrenico infatti non è in grado di interpretare i messaggi non verbali, e si basa interamente sul senso delle parole; ma alcuni dei più grandi politici della storia – si pensi a Churchill, a Bismarck, e, nel nostro piccolo, a Cossiga – erano schizofrenici, e proprio il disturbo conferiva loro la genialità nello sciogliere le situazioni politiche più difficili; e anche i ragazzi dell’Onda si sono mostrati di straordinaria maturità politica – mille trappole sono state tese loro, e non ci sono caduti, mille ostacoli sono stati frapposti, e sono stati superati.

In altre parole, l’Onda – che continui oppure che si riveli la solita mobilitazione scolastica di prima delle vacanze di Natale – sembrerebbe la prima manifestazione politica della rete che connette ormai i giovani di tutto il mondo – ma non chi è più grande.

In altre parole, l’Onda – che continui oppure che si riveli la solita mobilitazione scolastica di prima delle vacanze di Natale – sembrerebbe la prima manifestazione politica della rete che connette ormai i giovani di tutto il mondo – ma non chi è più grande.

Muro di Berlino

Pare che Andreotti abbia detto “aspettiamo a festeggiare per la caduta del muro: ci eravamo tutti attaccati”. Non tutti: i tanto deprecati “sessantottini” non c’erano attaccat; il ’68 ci fu infatti anche al di là del muro, a Praga, e l’aver appoggiato la rivolta costò al gruppo del Manifesto l’espulsione dal PCI – chissà perché nessuno se ne ricorda mai, quando si parla, sui giornali e sui media, del senno di poi che i comunisti non ebbero. Si potrebbe addirittura dire che il nemico del '68 sia stato proprio il muro.

Etichette:

Andreotti,

muro di Berlino,

sessantotto

domenica 11 gennaio 2009

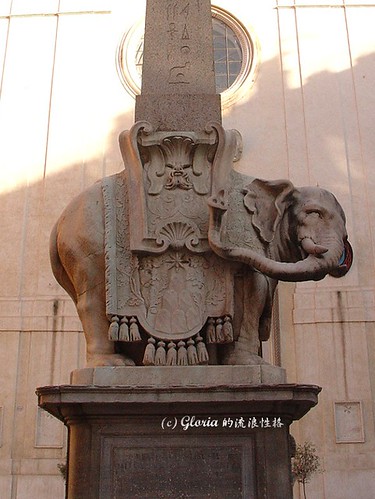

Il pulcin della Minerva

Davanti alla chiesa di S. Maria sopra Minerva, vicino al Pantheon, dove risiedeva il tribunale dell’Inquisizione, pochi anni dopo il processo a Galileo Bernini montò un antico obelisco egizio sopra un elefante. I Romani chiamano questa statua “il pulcin della Minerva”. Sul basamento si legge: “occorre una solida sapienza per sostenere una robusta conoscenza”. E’ un modo di ragionare tipico dei preti. L’idea in sé non solo è giusta, ma riassume il problema dell’oggi: abbiamo immense conoscenze, ma non abbiamo la sapienza per gestirle, per cui ci comportiamo come apprendisti stregono e causiamo infiniti guai, all’ambiente, all’economia, alla giustizia. Cosa ha comportato però il processo a Galileo? Che la scienza si è sviluppata lo stesso – non in Italia, dove non ha mai più raggiunto lo splendore del 5-600 – e oggi vorrei vedere il papa che va in portantina invece che in automobile – mentre non si è sviluppata la sapienza. Questo succede quando le cose si muovono e si rimane invece fermi.

Etichette:

Chiesa,

Galileo,

Inquisizione,

sapienza,

scienza

Englaro

Ieri sera, a "Che tempo che fa", è andata in onda l'intervista al padre di Eluana Englaro. Ci si sarebbe aspettato un discorso su morte, dolore, eutanasia; queste parole non sono mai state pronunciate; è stata pronunciata mille volte, invece , la parola libertà. Fazio di solito fa l'avvocato del diavolo, ma questa sera non ci riusciva; i discorsi senza capo né coda che si sentono - su tutti gli argomenti, non solo su uno delicato come questo - non uscivano di fronte al rigore del signor Englaro. E viene da pensare che la sconclusionatezza del discorso italiano nasca proprio da qui - dalla scarsa abitudine alla libertà.

Etichette:

Eluana Englaro,

eutanasia,

libertà

domenica 4 gennaio 2009

Innaturale

Nelle discussioni sulla protezione dell'ambiente, sugli OGM ecc. si trova spesso la contrapposizione tra "naturale" e "artificiale" o innaturale - che ovviamente non hanno senso; costruire oggetti ed utensili fa parte della nostra natura umana, come di quella dei castori fa parte costruire dighe; nei castori è istintiva mentre in noi è ragionata, ma non cambia nulla in sostanza.

Più senso ha la distinzione tra "secondo natura" e "contro natura", cioè indirizzando o modificando le dinamiche naturali, oppure cercando di frenare le dinamiche naturali C'è una storia cinese di un imperatore che per prevenire le alluvioni costruì argini e dighe; tutto andò bene finché una forte piena travolse gli argini e provocò la distruzione dell'impero. L'imperatore successivo costruì canali per far defluire l'acqua; alla prima forte piena le acque scorsero via, e l'impero fu salvo.

Etichette:

castoro,

Cina,

contronatura,

dinamica naturale,

innaturale,

sistemi di parentela

mercoledì 31 dicembre 2008

Bill Viola in Rome

The exhibition of Bill Viola in Roma, in the Palazzo delle Esposizione, is almost ending. The about 15 works represent a spiritual travel. They are intended as something like a via crucis, where you have to stop before each video awaiting the development of the story - in fact each video contains a "surprise" - but I preferred to walk freely among the panels. The impression is to stroll in the rooms of a Reinaissance estate, surrounded by devotional paintings. The plasma video-panels, in fact, have the same dimensions, proportions, frames, composition, colours of Reinaissance paintings; a video quotes explicity the Resurrection by Piero della Francesca. The spiritual travel has not to be underestimated, but this exhibition tells us much about classic painting. Raphael and Piero, had they had the extraordinary technological tools of Viola, with his perfect reproduction of reality, would not have hesitated to use them; morevorer, when we look at the paintings of the Reinaissance, we often overemphasize the formal perfection, forgetting that they all were devotional or allegoric or exoteric paintings. A great achievement of XVII century was to fuse the spiritual values of Christianity with formal perfection of the Ancients; and Bill Viola repeats somewhat this miracle.

Etichette:

Bill Viola,

contemporary art,

painting,

Rinascimento,

video

martedì 23 dicembre 2008

Mosè

Ci si può chiedere perché Mosè, che oltre ada aver liberato gli ebrei dalla schiavitù d'Egitto, è stato l'unico uomo a vedere il volto di Dio, non sia potuto entrare nella terra promessa. In parte si tratta di un tema ricorrente nell'Antico Testamento, che il bene va fatto di per sé, non per la ricompenza. Ma il motivo fondamentale è che nella terra promessa poterono entrare solo quelli nati in libertà durante i quaranta anni di peregrinazione nel deserto, perché gli altri, che erano nati in schiavitù, portavano la schiavitù nel cervello - e lo dimostra il fatto che appena venne a mancare la guida di Mosè, si misero ad adorare il vitello d'oro.

Scimpanzè e gorilla

L'opinione diffusa è che lo scimpanzè sia intelligentissimo, mentre il gorilla sia un po' tonto. Non sono d'accordo. Ricordo immagini di scimpanzè che diventavano matti per trasportare la frutta: l'intelligentone non avrebbe potuto inventare la cesta? Si trastulla invece con i bastoncini e i ramoscelli. Il gorilla, al contrario, ha inventato il bastone per aiutarsi a guadare i fiumi, il nido e anche il tovagliolo - è una scoperta non ancora pubblicata di una mia amica.

Sospetto che la sopravvalutazione dello scimpanzè dipenda dal fatto che si tratta di una specie piuttosto aggressiva, mentre il gorilla è una specie mite; soprattutto gli anglosassoni, che più degli altri studiano le scimmie antropomorfe, confondono la prepotenza con l'intelligenza.

Etichette:

gorilla,

intelligenza,

scimmie antropomorfe

Iscriviti a:

Post (Atom)